栗原市の沿革

更新日:2023年11月14日

自然豊かな田園都市【地勢】

栗原市は、宮城県の内陸北部に位置し、面積の8割近くが森林や原野、田畑で占められた岩手・秋田両県に接する自然豊かな田園都市です。

面積は、800平方キロメートルを超え、県内最大を誇ります。

また、市内北部には標高約1,626メートルの栗駒山がそびえ、東西には迫川が貫流し大地を潤しています。

気候は、冬場の降雪量に大きな差があり、栗駒山に近い北西部は雪が多く、大崎平野に連なる南東部では雪が少なく温暖です。

歴史の息吹が感じられる栗原【歴史】

古くは、旧石器時代までさかのぼり、市内各地に遺跡が残っています。古代には中央集権が進出し、伊治城が置かれました。

その他、中世には豪族の居館が数多く築かれ、今でも居館跡の調査が行われています。

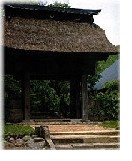

近世藩政期になると奥州街道が整備され、高清水・築館・宮野・沢辺・金成・有壁などに宿駅が置かれました。特に有壁には本陣が置かれ、現在でも当時の様子がうかがえます。また、花山には伊達藩と久保田藩を結ぶ街道に、旅人や荷物を厳しく検査するための関所が置かれ、今でも「仙台藩寒湯番所跡」がたたずんでいます。

明治に入ると、栗原県がおかれ幾多の変遷を得た後、1876年(明治9年)に宮城県に編入されました。同22年市町村制の施行に伴い、市内のあちこちで、村の合併が行われました。

その後、昭和の大合併といわれた1955年(昭和30年)ごろには、町村合併や区域の編入、村から町になるなど、栗原市の前身である築館町・若柳町・栗駒町・高清水町・一迫町・瀬峰町・鶯沢町・金成町・志波姫町・花山村の栗原郡10町村の形がほぼできあがりました。

栗原郡10町村は、平成の大合併で2005年(平成17年)4月1日に合併し、栗原市として現在に至っています。